Изучение свойств терморезистор

Приборы и принадлежности:

Латунный сосуд с водой, термометр, плитка, термосопротивление, миллиамперметр, вольтметр, источник питания.

1. Краткие сведения из теории

Терморезистором называется полупроводниковый резистор, сопротивление которого в сильной степени зависит от температуры.

Удельная электрическая проводимость полупроводников

где

В примесных (n-типа или p-типа) полупроводниках одним из слагаемых в приведенном выражении можно пренебречь.

Подвижность носителей при нагревании изменяется сравнительно слабо (по степенному закону,

где Nо – коэффициент, зависящий от типа и геометрических размеров полупроводника; Э – энергия активации примесей (для примесных полупроводников) или ширина запрещенной зоны (для собственных полупроводников), k – постоянная Больцмана.

постояннаяВ=Э/k носит название коэффициент температурной чувствительности и приводится в паспортных данных на терморезистор. экспериментально коэффициент температурной чувствительности определяют по формуле

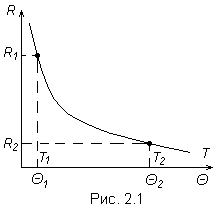

где Т1 и Т2 – исходная и конечная температуры рабочего температурного диапазона, R1 и R2 – сопротивления терморезистора при температуре соответственно Т1 и Т2.

Рис. 1 График зависимости сопротивления полупроводникового резистора от температуры.

Чаще всего терморезисторы имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления R. Выпускаются также терморезисторы, имеющие в сравнительно узком интервале температур положительный R и называемые позисторами. При нагревании величина сопротивления терморезисторов убывает, а позисторов возрастает в сотни и тысячи раз. В справочниках значение R приводится для температуры 20 оС. Значения R терморезисторов для любой температуры в диапазоне 20…150 оС можно определить по формуле:

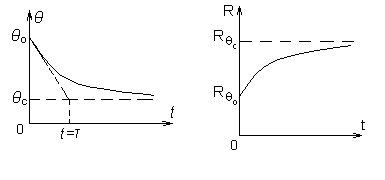

терморезистор характеризуется определенной тепловой инерцией, зависящей от химических свойств полупроводника и конструкции элемента (площади излучающей поверхности). Тепловая инерция оценивается постоянной времени – временем, за которое разность между собственной температурой тела и температурой среды уменьшается в е раз.

Если терморезистор, имеющий температуру о, поместить в среду с температурой со, то его температура будет изменяться с течением времени по показательному закону:

С остыванием терморезистора сопротивление его увеличивается (рис. 2). Знание зависимостей R() (рис.1) и R(t) (рис. 2) позволяет, задаваясь значениями R и определяя по кривым рис. 1 и 2 соответствующие им значения и t, построить зависимость (t) и определить .

Рис 2. Процесс изменения температуры и сопротивления терморезистора при его остывании

2. Описание экспериментальной установки

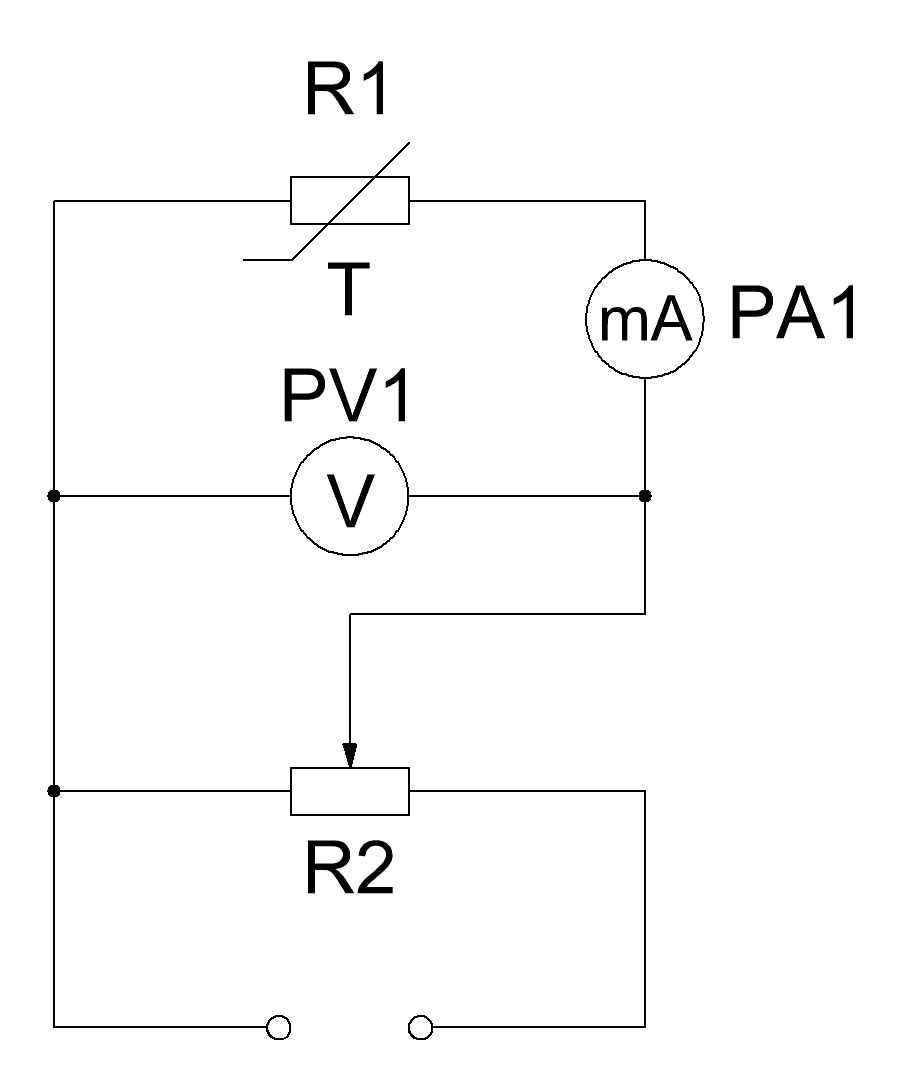

снятие вольтамперных характеристик выполняется по схеме, приведенной на рис.3.

Рис.3. Электрическая принципиальная схема установки

Измерительной цепь питается от источника постоянного регулируемого напряжения со встроенным вольтметром. Ток через терморезистор измеряется миллиамперметром. Терморезистор ММТ-4 (рис. 4) размещается в демонстрационной пробирке с клеммами (рис. 5-6), которая не позволяет горячей воде контактировать с корпусом терморезистора, в пробирку можно установить жидкостной термометр (желательно использовать ртутный термометр), для контроля температуры, непосредственно рядом с терморезистором. Переменный резистор R2 необходим, только если используется нерегулируемый блок питания.

3. Порядок выполнения работы.

3.1. Снятие зависимости R(T) сопротивления терморезистора от температуры (рис. 7-9).

Терморезистор помещается в сосуд с водой, которая нагревается на электроплитке. Измерить сопротивление терморезистора при различных температурах – от комнатной до максимальной, равной 90°С, с интервалом =10 °С. Выполнить измерения для терморезисторов ММТ-4 и ММТ-1

Результаты опыта занести в табл. 1.

| Опыт | Расчет | Примечание | ||

| | R | Т | R | |

| oC | Ом | К | град.-l | |

| 20 … 90 | | | | Терморезистор типа ... |

Таблица 1.

3.2. Определение тепловой постоянной времени терморезистора.

Измерив сопротивление терморезистора при 90 °С, быстро извлечь его из воды. Момент извлечения принять за t = 0. Отключить термостат.

фиксируя время, измерять сопротивление терморезистора при его остывании до тех пор, пока оно не увеличится примерно в три раза. Данные измерений занести в табл. 2.

Таблица 2.

| t,с | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | и т. д. |

| R, Ом | | | | | | | | | |

Список использованной литературы:

Электрорадиоматериалы. Методические указания к лабораторным работам./ Под ред. С.А.Гусева. Изд. второе пер. и доп.; Балт. гос. техн. ун -т, СПб., 2000.

Пасынков В. В. Материалы электронной техники. М.: Высшая школа, 1980.

Богородицкий Н. П., Пасынков В. В., Тареев Б. М. Электротехнические материалы. Л.: Энергия, 1977.

Справочник по электротехническим материалам. Тт. 1 – 3/ Под ред. Д. В. Корицкого и др. Л.: Энергия, 1974—1976.